年末調整~令和7年の所得税の基礎控除申告書の書き方を詳しく解説

こんにちは。

和歌山市の女性税理士内西です。

もう10月。

国税庁のHPには、今年の年末調整の書類が公開されています。

今回はそのうちの一つ

基礎控除申告書を見てみようと思います。

当事務所メニュー一覧

プロフィール

電話での税務相談~30分(NEW)

オンライン税務相談

メールでの税務相談

法人成りの手続きのサポート(NEW)

ひとり社長(マイクロ)法人の決算申告(NEW)

オンライン(対面可)での記帳指導

税務調査立ち会い(個人事業主限定)

税務顧問・個人のお客様

税務顧問・法人のお客様

基礎控除申告書

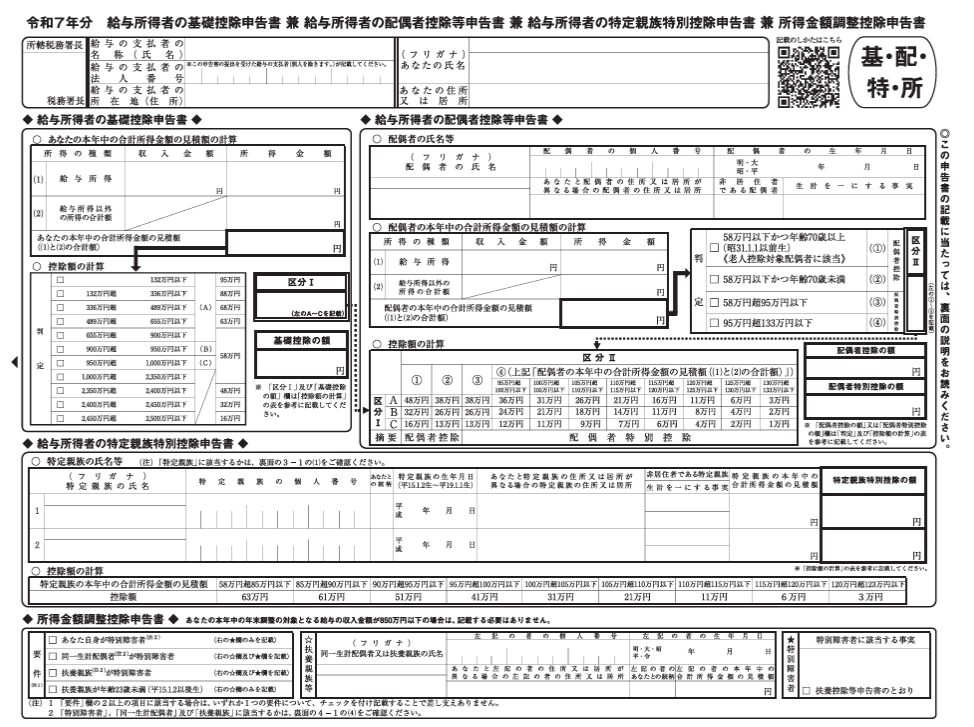

基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書

4つの申告書をギュギュっと詰め込んだ申告書になります。

記入する気がなくなるほど細かいのですが、

記載しなければ、

令和7年8年の大盤振る舞いの基礎控除を受けることができませんので、

必ず記載しましょう。

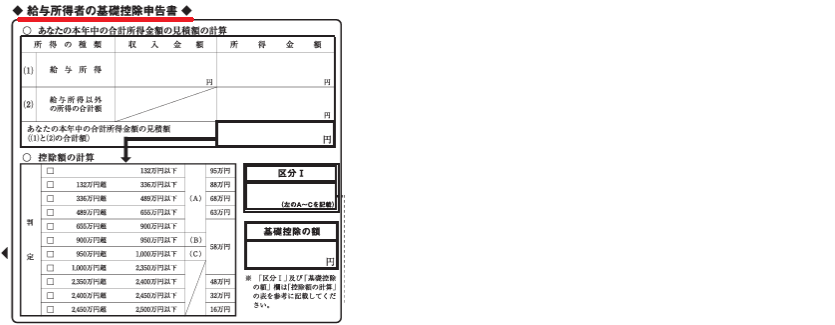

とりあえず、今回の目的の基礎控除申告書は下記の欄です。

給与所得の欄と、

給与所得以外の所得の合計額を書く欄があります。

給与所得の欄

この申告書の提出をする会社の給与のほか

ほかの会社からの給与所得がある場合には、

その金額を給与所得に加算して記入します。

そもそもこの申告書を会社に提出するのは、

早い企業さんで11月、遅くとも年内になるため

ここに記入する給与収入は見込みになります。

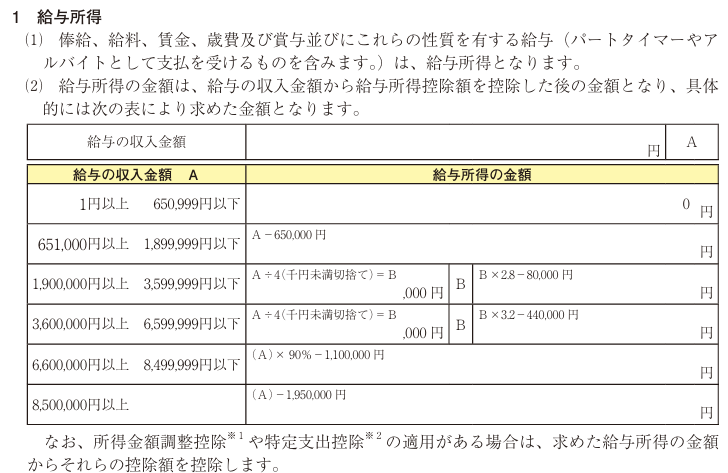

収入が決まると、次は所得金額の計算をします。

この計算をするには、

この申告書の裏面

「各申告書の合計所得金額について」

の右にQRコードがあり、

読み取ると、

下記の計算の表が出てきます。

これを見ながら、所得金額の計算をし、

所得金額の欄に記入します。

なおここでは、

所得金額調整控除、特定支出控除 の説明は割愛させていただきます。

給与所得以外の所得の欄

不動産所得や、

ご自分で事業をされている方は事業所得など、

それらの所得の見積もりを記入します。

事業や、不動産、雑所得などある方は、

収入から必要経費を差し引き、

不動産と事業所得については、

青色申告特別控除を受けるかたは、

そちらも控除した後の所得を記入します。

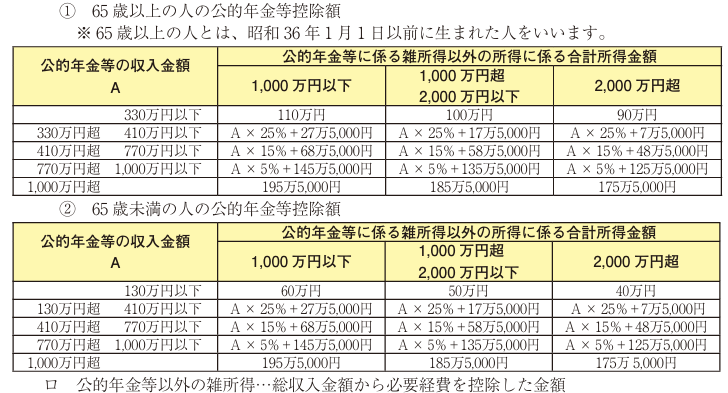

年金について

年金は所得区分は雑所得になります。

公的年金をもらっている方は、

年金の収入金額から下記の表で計算した金額を控除して、

年金に係る雑所得の金額を計算します。

こちらとても見づらい表で、

65歳以上と未満で控除額が大幅に変わります。

65歳未満の方の控除の最低保証額は、

その年の合計所得金額が1000万円以下であれば60万円

65歳以上の方の控除の最低保証額は、

その年の合計所得金額が1000万円以下であれば110万円になります。

公的年金控除額は、

年金の収入に応じて増えますが、

その方の合計所得金額が1000万円超、2000万円超と、高所得者になっていくと、

控除額が減るようになっています。

一般の生命保険会社などの民間から定期年金等をもらっている方は、

各会社から届く、確定申告のお知らせのはがきを見ましょう。

そこに記載されている「必要経費」の金額を年金収入から控除することで、

所得金額を計算します。

公的年金等控除額の適用はありませんので注意してください。

参考

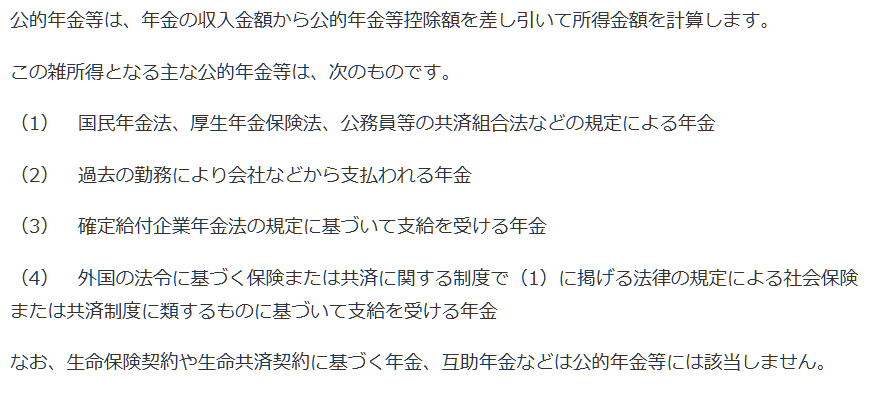

公的年金控除の適用を受ける年金

👇

申告不要の所得はどうする?

年間20万円以下の利益の所得があり、

確定申告をしない方は、

申告不要なので、

その所得はここに含める必要はありません。

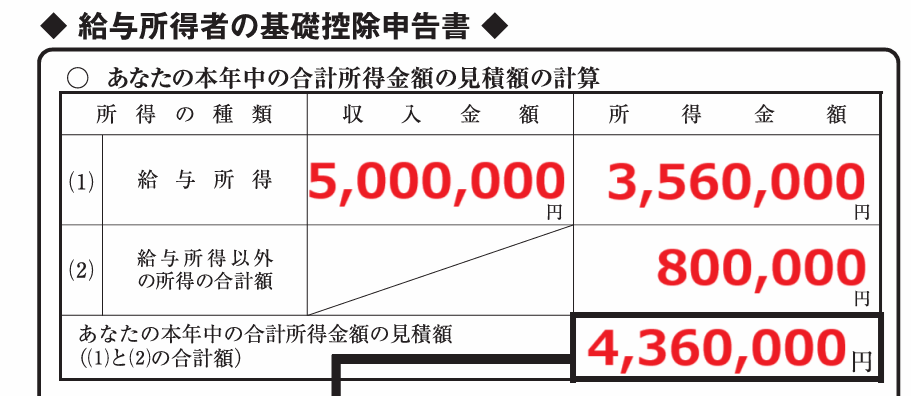

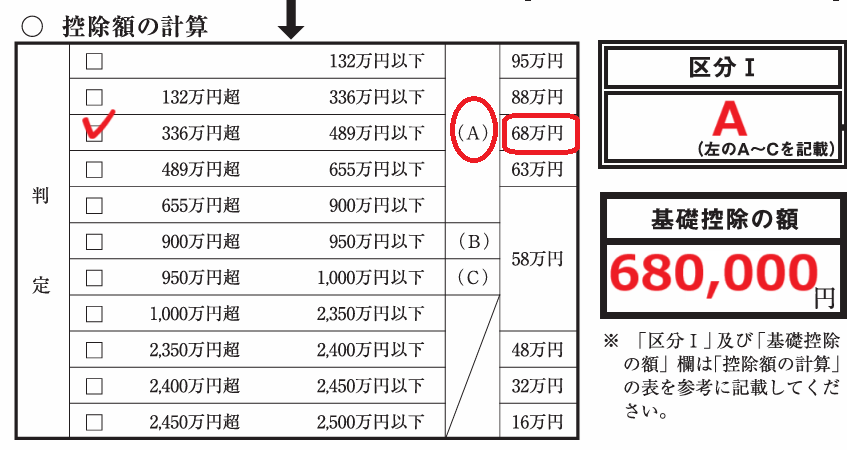

例をあげて基礎控除額を計算してみる

給与収入 500万円

不動産所得 80万円(必要経費・青色申告特別控除 控除後)

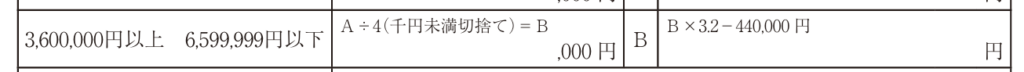

給与収入から給与所得を計算する

先ほどの給与所得の合計所得金額の計算の表より

500万円なので、この列で計算します。

B=5,000,000円÷4=1,250,000円

1,250,000円をBに当てはめ計算します。

1,250,000円×3.2-440,000円=3,560,000円・・・給与所得

不動産所得は80万円ですでに必要経費も青色申告特別控除も控除しているとのことなので、

基礎控除申告書に転記します。

下の表を見て控除額を記載します。

見積もり違い どうなる?

基本会社に連絡し、

再度年末調整をやり直してもらうことです。

ただ、その会社以外での自分の所得の間違いで、

年末調整で申告した基礎控除が変わってしまった。

・・このように小刻みに合計所得によって基礎控除が変われば、

このようなことが起こると思います。

こんな場合でも会社に連絡すべきかどうか?

基本連絡するのがいいとは思いますが、

そこで税金を精算してもらっても、

その精算は、基礎控除額を反映した精算でしかありません。

給与以外の所得、事業所得や雑所得の計上がないままで、

基礎控除だけ変更されている状態です。

例えば先ほどの例で、

不動産所得が80万円見積もりだったものが、

実は135万円だった場合、

合計所得は491万円になり、

基礎控除は68万円から63万円になります。

基礎控除が5万円減ったことで、

税金を計算する際の課税所得金額が上がるため、

追加で源泉所得税(控除不足額)が発生します。

よって年末調整のやり直しで、いくらか源泉所得税を会社に支払う(給与から控除される)ことになります。

その後、確定申告の時期が来て、

給与所得と不動産所得を合わせて確定申告します。

ここではじめて給与所得に不動産所得を足して正しい税金を計算します。

正しい税金が、

年末調整で計算した源泉徴収税額より多ければ納付になり、少なければ還付になります。

なので、会社に、再度基礎控除額の訂正を伝えたところで、

結局、

確定申告をするわけなので、

今回のケースだと、

先に会社に不足の税金を支払うか、

一気に確定申告で精算して支払うか、

の違いでしかありません。

なので、会社側が、必ず訂正するようにとも言ってこない場合は、

最終自分で確定申告することで、正しい税金を計算し、納付や、還付を受けるわけなので、

わざわざ会社に伝える必要はないと思います。

しかし、基本は会社の方針に従うことなので、

どうしようか迷ったら会社の経理部に相談しましょう!!

従来と違うこと

これまで、その他の収入があるのに、

記載せず年末調整してもらい、

確定申告することで、税金を納付していた。

又は還付を受けていた。

還付は、

保険の外交員報酬、講演料、原稿料等、

個人年金等で多額の源泉徴収がされている場合、ありえます。

このような場合、

令和7年8年においては、確定申告にて、従来より納付額が上がる、または還付額が減る

といったことがあるかもしれません。

例えば、

これらの所得を給与に加算すると、

基礎控除額が下がるケース。

確定申告にて納付する税金が従来より増えたり、

還付される税金が減ったり、

することはあろうかと思います。

今年と来年の年末調整は、従来より、

緻密な計算が必要です。

最終確定申告すればそこで最終税金が確定しますので、

基礎控除額を間違え、

年末調整で損をした!!

ということはないのですが、

確定申告はしたくない

という方は、

緻密に自分のお給料を見積もりましょう。

(注)当ホームページに記載しております情報の正確性については万全を期しておりますが、 これらの情報に基づき利用者自らが税務申告や各種手続きをされた場合の税務上その他 一切の法律上の責任は保障することはできませんのでご了承ください。

また、記事の内容は、記事更新日現在の法律に基づいたものになります。現行の法律と異なることがあることをご了承ください。

当事務所メニュー一覧

プロフィール

電話での税務相談~30分(NEW)

オンライン税務相談

メールでの税務相談

法人成りの手続きのサポート(NEW)

ひとり社長(マイクロ)法人の決算申告(NEW)

オンライン(対面可)での記帳指導

税務調査立ち会い(個人事業主限定)

税務顧問・個人のお客様

税務顧問・法人のお客様

当事務所では以下のスポット相談受け付けております!

オンライン記帳指導

freee会計

マネーフォワードクラウド

やよいの青色申告オンライン

のご指導お受けできます。

ご利用の方は、

ぜひお早めに!!

👇👇 詳細・お申し込み こちら

電話での税務相談~30分

ピンポイントで詳しく知りたい。

そんな方のメニュー。

文章で伝えるより、

話すほうが楽な方など。

👇👇 詳細・お申し込み こちら

法人成りの手続きのサポート

節税のため

社会的信用のため

法人のみしか取引しないといわれた等々

法人成りの理由は様々

でも、法人成りはすぐできるものではありません。

ある程度、知識も必要。

個人から法人に移す時だけ任せたい、

そんな社長のメニュー

👇👇 詳細・お申し込み こちら

ひとり社長(マイクロ)法人の決算申告

期中の入力は完璧!!

法人税の別表と地方税の申告だけしてほしいなあ・・・

そんな社長のメニュー

👇👇 詳細・お申し込み こちら

ひとり社長(マイクロ)法人の決算申告オンライン税務相談

一般的な内容ではなく具体的なことを聞きたい

無料相談では時間が短く相談が終わらなかった

など

相談時間60分から

👇👇詳細・お申し込み こちら

税務相談

メール相談

相談にあまりお金をかけたくない

無料相談で断られた

相談する時間が取れない

など

👇👇詳細・お申し込み こちら

メール相談

ライン公式アカウントでもこの税金ブログを配信しています!!

↓ ↓ ↓

クリックして頂けるととても嬉しいです!!

↓ ↓ ↓